きらら通信

当院の歯科衛生士による麻酔処置の安全体制について

こんにちは。

ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。

今回は、当院の歯科衛生士による麻酔処置の安全体制についてお話ししていきます。

歯科医院での治療の中でも、麻酔処置は患者様にとって特に不安を感じやすい場面の一つです。だからこそ、当院では安全性・信頼性・安心感を大切にした麻酔体制を整えており、一定条件のもと歯科衛生士も麻酔処置を担当しています。「歯科医師ではないのに大丈夫?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは法律で認められている正式に認められた診療補助行為です。

法的根拠に基づいた診療補助

昭和40年に厚生労働省から通達された指針により、歯科衛生士は歯科医師の直接的な指示のもと、麻酔処置を行うことが可能と明確に認められています。これは医療現場での業務分担と効率化、そして患者様へのサービスの向上にもつながる重要な取り組みです。

当院での安全・品質管理体制

当院では、以下のような基準に基づいて対応しています。

・対応するのは、経験豊富で、麻酔に関する専門研修を受けた歯科衛生士のみ

・所属する団体(JDA)から推奨される研修基準を遵守

・実施時には必ず歯科医師が立ち会い、患者様の全身状態や処置反応を継続的に確認

・麻酔手技の品質や安全性に対する内部評価とフィードバックを定期的に実施

チームで守る「患者様の安心」

麻酔の正確性はもちろん、安心して治療を受けられる環境づくりも当院のこだわりです。歯科衛生士と歯科医師が密に連携し、患者様の状態や不安に寄り添った対応を心がけています。施術前には、患者様にわかりやすく説明を行い、処置中も声かけや表情の変化に注意を払っています。どんな小さな不安でも気軽にお話しいただけるよう、信頼される対応と丁寧なコミュニケーションを大切にしています。

まとめ

「歯科衛生士が麻酔をする」という言葉に驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、法的にも技術的にも、十分に裏付けられた診療補助行為です。当院では、患者様にとって安全・確実で、かつスムーズな治療を提供するために、チーム全体で日々研鑽を重ねています。どんな小さな不安でも、気になることがあればどうぞお気軽にお声かけください。

梅雨の気象変化で歯が痛む?気圧とお口の意外な関係とは

こんにちは。

ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。

今回は、梅雨の気象変化とお口の健康の関係についてお話ししていきます。

毎年6月頃から始まる梅雨の時期、歯科医院には「歯が痛い」「歯ぐきが腫れている」といった訴えで来院される患者様が増える傾向にあります。この時期特有の不快な天候とお口の健康には、深い関係があります。

気圧・湿度・気温の変化が口腔内に与える影響

梅雨時期は、気圧の低下、湿度の上昇、気温の変動が連続的に起こります。これらの変化は、体調だけでなく、歯や歯ぐき、顎関節にも影響を及ぼします。主な症状には、以下のようなものがあります。

・歯のうずき・鈍痛

気圧が下がると歯の内部(歯髄)の圧力が変化し、痛みを感じやすくなります。特にむし歯や治療済みの歯は影響を受けやすい傾向があります。

・歯ぐきの炎症・出血

湿度の影響で免疫力が一時的に低下し、歯周病菌が増殖。腫れや出血、口臭の原因にもなります。

・噛み合わせのずれ・顎のだるさ

顎関節周囲の筋肉も気圧の変化で緊張しやすく、噛み合わせの違和感や顎の疲労感につながります。

梅雨の時期に取り入れたいセルフケア習慣

・歯みがきは「いつもより丁寧に」が基本

磨き残しを防ぐためにも、歯間ケアの併用がおすすめです。デンタルフロスや歯間ブラシを活用しましょう。

・規則正しい生活で免疫を保つ

お口の免疫は全身状態とリンクしています。体調管理がそのまま口腔トラブルの予防に直結します。

・違和感は放置せず早期受診

一時的な痛みだと思って放置すると、実は進行していた…というケースも。軽い症状のうちに対応しましょう。

・プロフェッショナルによる定期的メンテナンス

自覚症状がない段階でも、定期検診で早期発見・予防処置が可能です。歯科医院でプロによるメンテナンスを受けましょう。

まとめ

梅雨は見過ごされがちな「お口のゆらぎ」が起きやすい時期です。患者様ご自身が小さな変化に気づき、適切なセルフケアと専門的なサポートを受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。日頃のセルフケアと定期検診で、この季節特有のリスクに備えることが大切です。

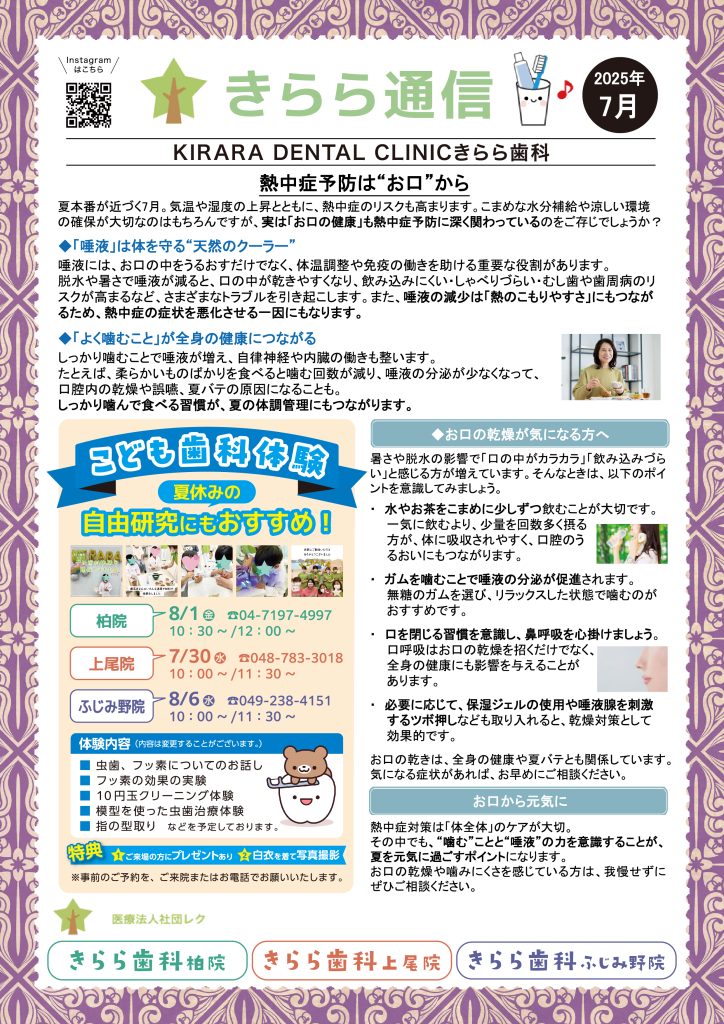

きらら通信7月号

こんにちは! 医療法人レクきらら歯科です!

医療法人レクでは毎月「きらら通信」 を発行しています

7月は『熱中症予防は”お口”から』についてです。

詳しく知りたい方はお気軽にスタッフにお声かけください!

歯を守ろう!ひび割れ・欠けを防ぐために今日からできること

こんにちは。

ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。

今回は、歯を守るために今日から実践できる予防法についてお話ししていきます。

普段、何気なく使っている歯ですが、些細なことが原因でひび割れや欠けが生じることがあるのをご存じでしょうか。重大なトラブルが起こる前に、すぐに取り入れられる予防策を実践し、大切な歯を守りましょう。

就寝時の歯を守る「マウスピース」の活用

実は、就寝中に歯ぎしりや食いしばりを行っている方は少なくありません。これらの習慣が歯に過剰な負担をかけ、ひび割れや欠けを引き起こす原因となることがあります。特に就寝中は無意識に歯ぎしりをしてしまうため、自覚がないまま歯にダメージを与えているケースも見受けられます。予防策として、歯科医院でオーダーメイドのマウスピースを製作し、就寝時に使用しましょう。

硬いものを無理に噛まない

氷をかじったり硬いナッツ類をそのまま噛んだりすることは、歯にとって大きな負担となります。硬いものを食べる際には、小さく割る、砕くなど工夫を施し、歯に過度な負荷がかからないよう心掛けましょう。

咀嚼バランスを意識する

日常生活の中で、片側だけで噛む習慣がついてしまっている方も多いのではないでしょうか。片側でばかり咀嚼を行うと、その部分の歯に過度な力が集中し、ひび割れや欠けのリスクが高まります。左右均等に噛むことを意識するだけで、歯への負担を大きく軽減することができます。

頬杖・うつ伏せ寝の習慣を見直す

無意識に頬杖をついたりうつ伏せで眠る習慣は、歯や顎に過度な圧力をかける要因となります。これらの習慣は意識的に改善し、できるだけ避けるよう努めましょう。

定期検診による早期発見・早期対応

歯のひび割れや欠けは、初期の段階では自覚症状がほとんどない場合も多いため、自分で気づくことが難しいことがあります。そのため、定期的に歯科検診を受け、専門家にチェックしてもらうことが大切です。小さな異変の段階で発見し、適切な処置を受けることによって、歯を健康な状態に保つことができます。

まとめ

少しの意識と日々のケアによって歯を長く健康に保つことができます。もし違和感や痛みを覚えた際には自己判断せず、できるだけ早めに歯科医院を受診することが大切です。日常生活の中に予防を取り入れ、大切な歯を守っていきましょう。

歯が割れる・欠ける原因とは?知っておきたいリスク要因

こんにちは。

ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。

今回は、歯が割れる、欠ける原因についてお話ししていきます。

歯は人体の中でも特に硬い組織のひとつですが、それでも外部からの力や内部の弱体化によって、ひび割れたり、欠けたりすることがあります。歯の破折は放置すると抜歯に至るケースもあるため、原因を正しく理解し、予防することが重要です。

歯ぎしり・食いしばりが与える慢性的ダメージ

歯ぎしり(ブラキシズム)や食いしばりは、咀嚼時の何倍もの力が歯に加わることがあります。このような慢性的な負荷が歯の表面に微細な亀裂を引き起こし、やがて深いひびや欠損へと進行していきます。

硬いものの咀嚼による急激な負荷

氷、硬い飴、ナッツ類など硬い食品を頻繁に咀嚼する習慣も、歯に急激な負荷を与えます。エナメル質は非常に硬い反面、瞬間的な高圧には脆弱な一面があり、硬いものを無理に噛むことで一気に亀裂や破折が生じることがあります。

加齢や治療履歴がもたらす脆弱性

加齢によってエナメル質は摩耗し、象牙質が露出してきます。象牙質はエナメル質よりも柔らかく、衝撃や圧力に対する耐性が低いため、加齢とともに歯が割れやすくなります。また、神経を取った歯や、大きな被せ物・詰め物のある歯はもろくなっており、無傷の天然歯に比べて破折リスクが高まります。

スポーツや事故による突発的な衝撃

運動中や不慮の事故によって歯に急激な外力が加わると、健康な歯であっても破損することがあります。

不正咬合・噛み癖による部分的な負担

噛み合わせが悪い状態や、いつも同じ側だけで噛むなどの食事中の噛み癖があると、一部の歯に過剰な力がかかります。これは、表面上のヒビだけでなく、歯の内部構造にもダメージを蓄積させ、破折を引き起こす要因になります。

まとめ

歯のひび割れは目に見えにくい場合も多く、痛みが出てからでは手遅れになるケースもあります。違和感や痛みが少しでも現れた場合には、速やかに歯科医院で診断を受けることが大切です。気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。